“行笔秀润,缜密而有韵度”的唐寅

以“江南第一风流才子”驰名于世的唐寅(1470—1523年),字子畏,号伯虎,又号六如居士、桃花庵主、鲁国唐生、逃禅仙吏等,江苏吴县吴趋里人。唐寅出身商贾之家,其父望子成龙,专门请人到家教唐寅读书,而唐寅自幼天资聪慧,其好友祝允明说他“幼读书不识门外街陌,其中屹屹,有一日千里气”。喜善诗歌与古文辞,“作诗尚古人之风雅,然性则旷远不羁”。(216岁时参加秀才考试,三场下来名列榜首第一,当上了府学生员,受到文徵明父亲文林赏识,常邀他到家做客,因而得以结交文徵明,两人成为30多年的挚友,并与文徵明一道受业沈周,习画。

唐寅25岁时,家庭发生天灾。其父、母、子相继病故,次年妹妹又在婆家自杀。他精神上遭到巨大打击,霎时间头发染霜,遂作《白发诗》道:“夭寿不疑天,功名须壮时。”立志科举。弘治十一年(1498年)赴南京参加应天府的乡试,中第一名解元,故人称唐解元、“天下第一解元”。乡试成功后的唐寅意气风发,誓言“红绫敢望明年饼”,翌年春赴京参加礼部大试,谁知进京赶考乘上江阴巨富之子徐经的船,闯下大祸。结伴至京后,唐寅受徐经影响指使,成天奔走于豪门显贵家,包括这一年的主考官礼部右侍郎程敏政和大学士李东阳家,受到其他应试举人的嫉妒,在朝廷的大臣中也引起各种非议。徐经通过唐寅的关系,得以贿赂主考官程敏政的家童,预知试题大略,此情况被朝廷给事中华昶得知揭发,唐寅与徐经一起被捕入狱,从此断绝了仕途之路。出狱后唐寅被黜充吏役,发往浙江,但他抱着“士可杀不可辱”信念,坚辞不就。寄信给好友文徵明言,决心仿效“孙子失足,爱著兵法;马迁腐戮,《史记》百篇;贾生流放,文词卓落。不自揆测,愿丽其后,以合孔氏不以人废言之志”,重新开始事业。

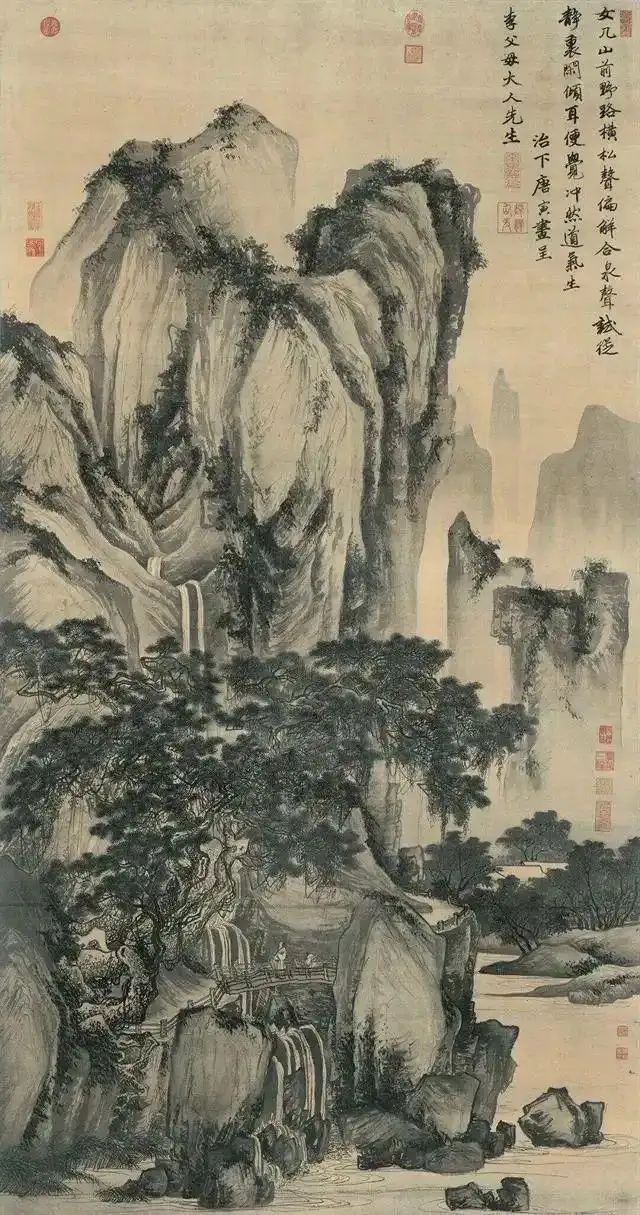

科场失意后,唐寅回到苏州,随北宗画家周臣学画,作《骑驴归思图》轴(图8·4·3)以排遣内心沉痛,自题诗云:“乞求无得束书归,依旧骑驴向翠微:满面风霜尘土气,山妻相对有牛衣。”但他很快就不满足“山妻相对有牛衣”的乡里日子,翌年春辞家远游,开始过着放浪不羁的生活。先后游历江苏镇江金山、扬州,江西庐山,湖北黄州赤壁,湖南岳阳楼、衡山,福建武夷山、九鲤湖。浙江南北雁荡山、天台山、普陀山、杭州西湖,安徽黄山、九华山等名山大川,眼界为之大开,胸襟为之豁然,画艺因此迅速擢进。同时他又广泛涉猎唐宋诸家,如北宋李成、范宽、郭熙,南宋马远、夏圭,元代赵孟瓶、黄公望、王蒙。这使他功底深厚,才气纵横洋溢于画中,画风多变,远超其师周臣,以秀润缜密、雄浑洒脱著称于世。

远游归苏州后,妻子徐氏弃他离家出走。唐寅为生活之计,开始了卖画生涯,画名骤起。他自鸣得意地作诗咏道:“不练金丹不坐禅,不为商贾不耕田。闲来写幅丹青卖,不使人间造孽钱。”并自刻“江南第一风流才子”印章,在苏州城北桃花坞筑桃花庵,邀师友祝允明、文徵明、沈周等人来此饮酒赋诗作画,过着悠闲、超脱的神仙般生活。他很满足这种生活,还作《桃花庵歌》以抒惬意之情:“桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙。桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱。酒醒只在花前坐,酒醉还来月下眠。半醒半醉日复日,花落花开年复年。但愿老死花酒间,不愿鞠躬车马前·…”但他这种舒适恬淡的生活被江西宁王朱宸濠打破了。正德九年(1514年),宁王慕名派人持重金礼聘他去南昌王府。他受到宁王的盛情款待,被安置在阳春书院中专门赋诗作画。半年后唐寅目见宁王有谋反不法之企图,遂佯狂纵酒谩骂,踞裸形,得以放归苏州。后来宁王造反起兵失败,唐寅侥幸早脱干系。

唐寅晚年以画山水为生计,过着十分清贫的生活。他在49岁时作的诗中写道:“青山白发老痴顽,笔砚生涯苦食艰。湖上水田人不要,谁来买我画中山。”连风水好田人都不要,何谈买山水画?唐寅诗中透露出卖画为生的无奈、艰难和辛酸。他的好友、著名书法家王宠经常来接济他,并娶了他唯一的女儿为儿媳,使他晚年有一些快慰之感。但清贫与抑郁有害于他的身体,他患上穷人易染的肺病,嘉靖二年(1523年)十二月二日,这位风流豪迈、才华横溢的天才艺术家过早地辞世长眠。其好友王宠、祝允明、文徽明凑钱安葬了他,祝允明还为他写了1000余字墓志铭,由王宠手书,刻于石上。

唐寅擅长人物、花鸟,尤精于山水,传世作品以山水画数量居多。其山水画风格特征,大致可分为三种:一是秀润缜密的细笔山水,二是雄浑洒脱的粗笔山水、三是严谨整饬的院体作风的山水。

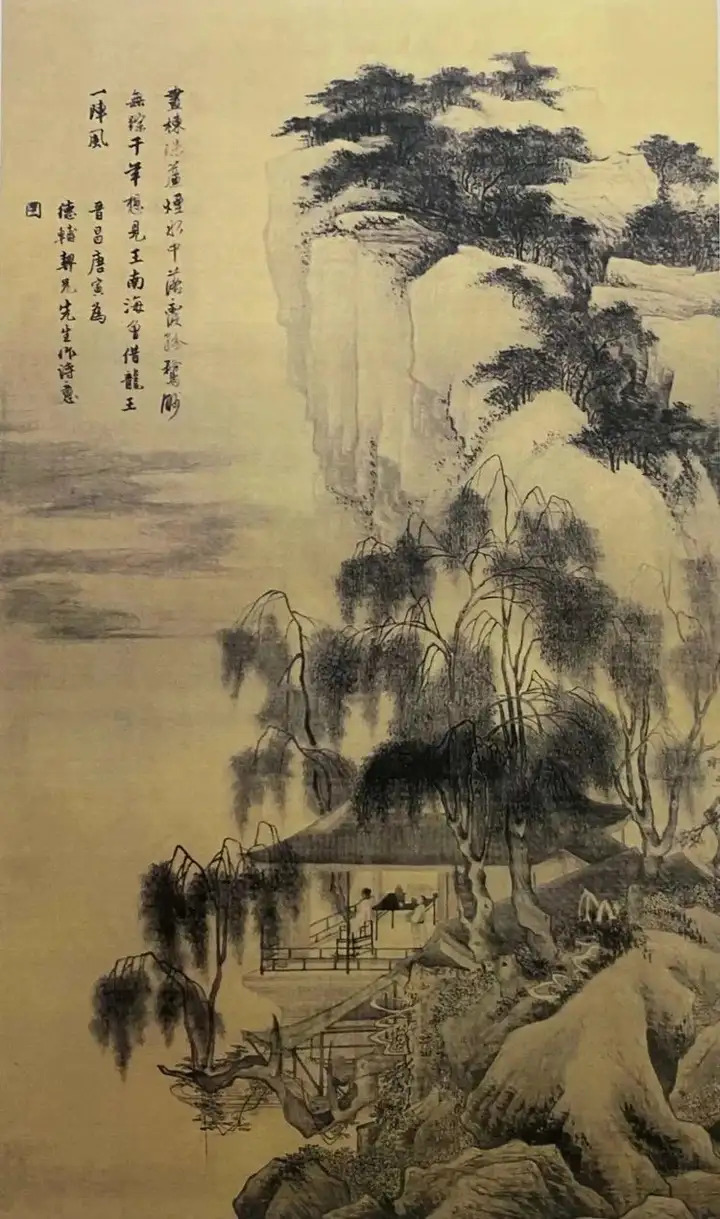

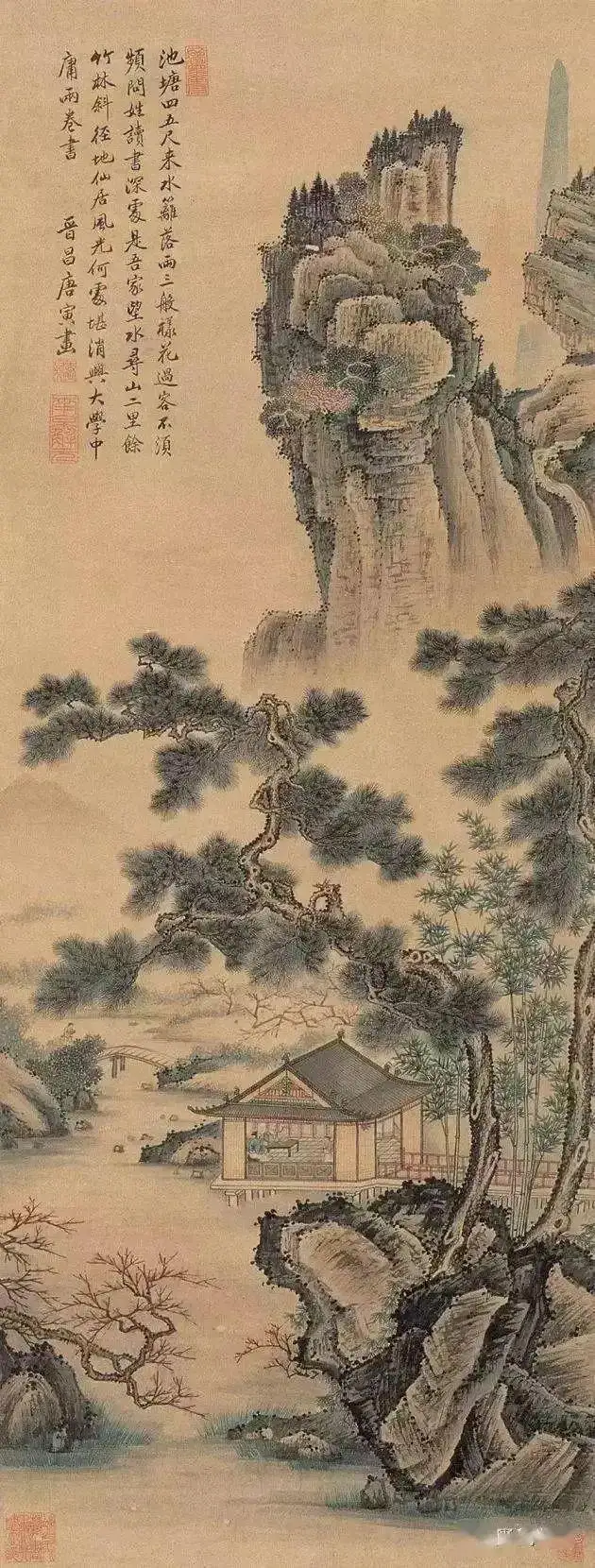

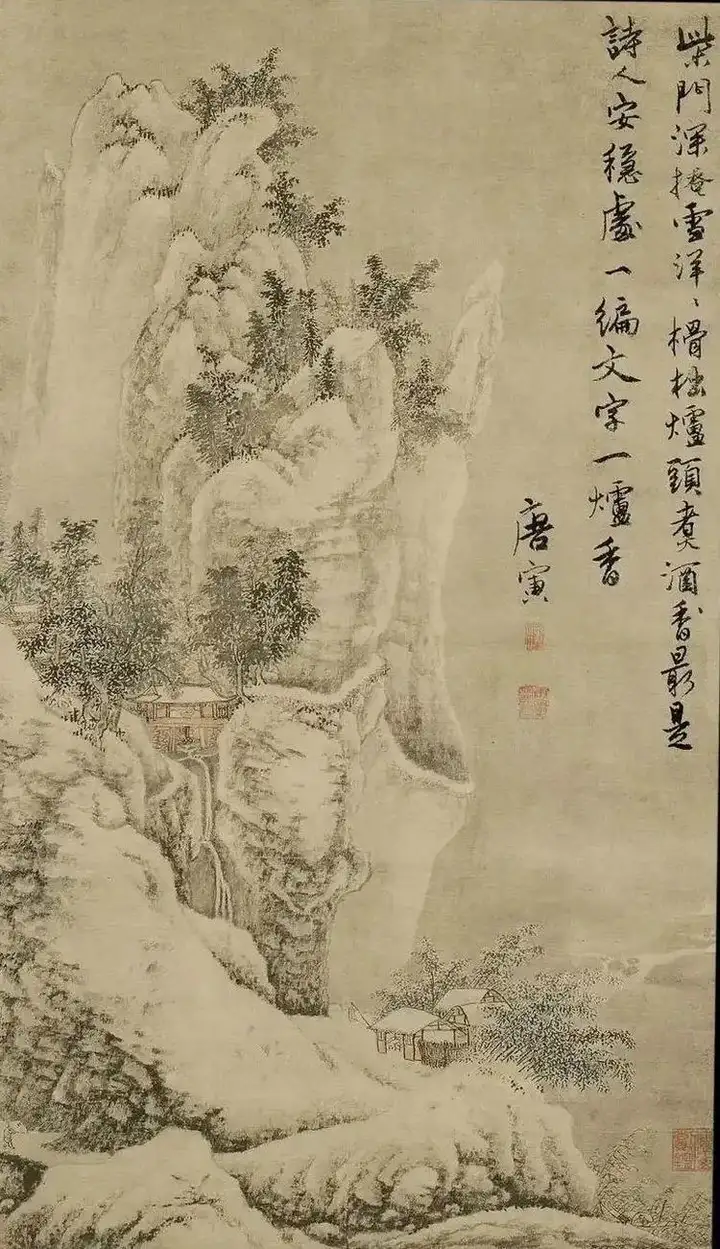

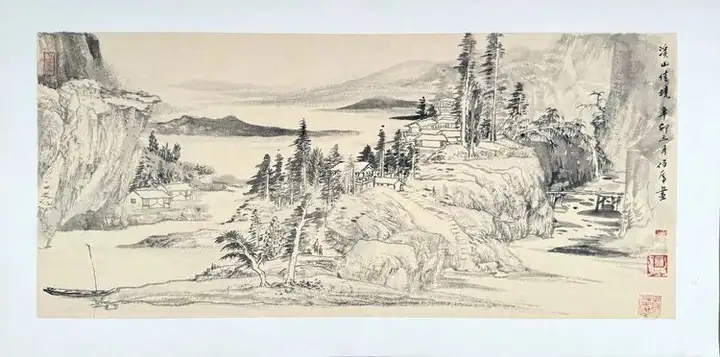

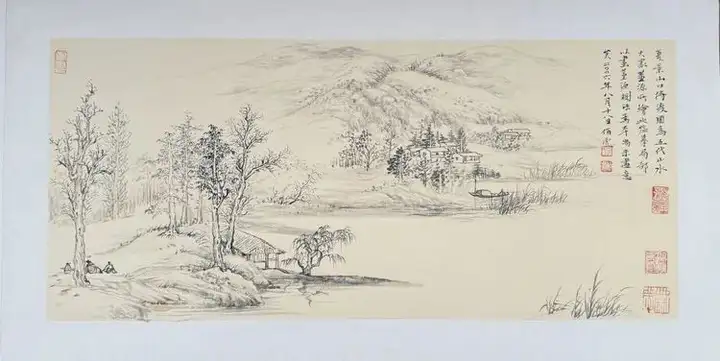

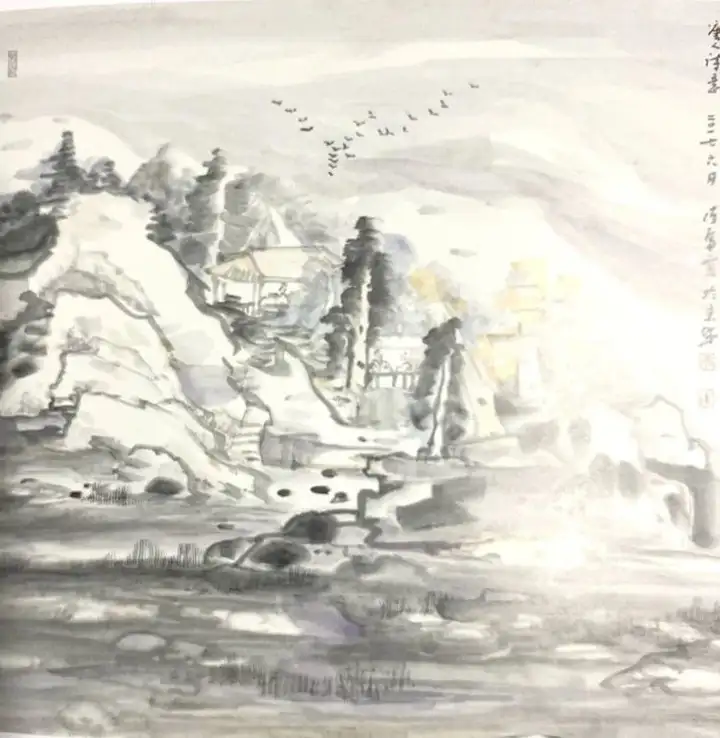

(一)美国弗利尔美术馆藏水墨纸本《南游图》卷、美国王已千藏水墨纸本淡设色《桐庵图》卷、北京故宫博物院藏纸本水墨淡设色《事茗图》卷(图8·4·4)和水墨淡设色《虚阁晚凉图》轴等,可以说是唐寅秀润缜密风格的代表作。《南游图》卷(图8·4·5)系其36岁为琴士杨季静离开苏州时赠别之作。画面树叶用短线夹钩。山石景物全以细笔游丝长线绘出,圆和流畅,酣畅淋漓,黑色或深或浅,或于或湿或润或燥,杂施皴擦,笔法缜密灵活,应是他所说的“执笔转腕灵妙也”。全图以淡墨为主调,不作苔点,山石自然浑厚秀润,别具一格。《桐庵图》卷(图8·4·6)写桐树掩映之下草庐中一高士在弹琴歇息的瞬间,极目远望,意犹未尽之神情。全卷湖岸山石以极细游丝长线拉出,再用深浅水墨烘染,给人以野水迷蒙、清润幽淡之感。桐林笔法圆劲柔和,叶用细笔双钩,笔法轻松缜密,其上染水墨石青色,淡雅滋润,如玉骨冰肌,幽秀可爱。

《虚阁晚凉图》轴(图8·4·7)写高士隐居水榭会友情景。此轴的特点是构图疏密有致。另一特点是山石用短线密皴,林木叶冠用圈点细笔,似文徵明细笔山水风格。

(二)唐寅雄浑洒脱的粗笔山水,代表作有日本京都国立博物馆藏纸本水墨《江山骤雨图》轴、日本泉屋博古馆藏绢本水墨《秋声图》卷、四川省博物馆藏绢本水墨淡设色《藕香图》和上海博物馆藏纸本水墨《春山伴侣图》轴等。《江山骤雨图》(图8·4·8)纯用水墨表现狂风暴雨下的山村景象。山石峰峦斑驳隐现,行笔雄浑劲健;林木枝叶飘举偃蹇,笔法洒脱灵变,水墨淋漓,颇显江山风雨洇润韵致。

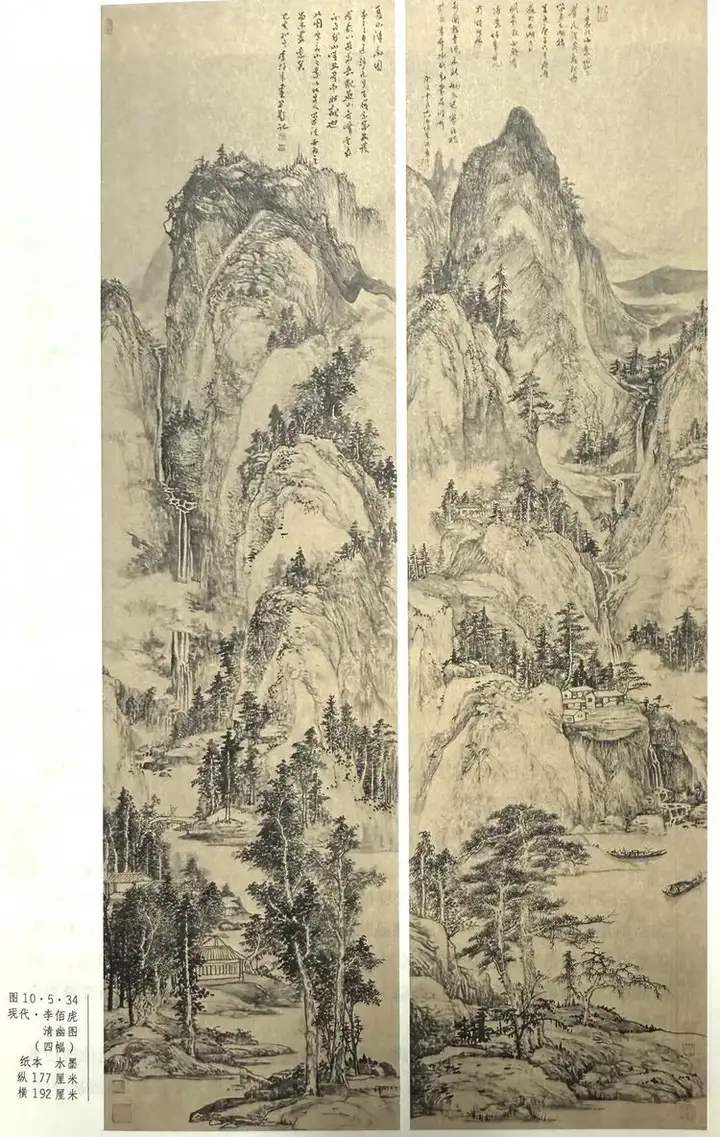

“山川佰影 虎墨风华”的李佰虎

李佰虎,1962年生于彭城(今江苏徐州市)6岁随乡贤孙剑飞先生学习诗文,书法从颜真卿楷书入手,后临王羲之、黄道周诸碑帖。1982年考入江苏省文艺学院美术系,后入南京艺术学院工艺美术系深造。1985年赴中央美术学院随罗尔纯教授学习油画。后又跟随亚明先生(图10·5·30)系统地学习传统绘画。1987年从徐州到无锡,与陈润则女士(图10·5·31)结婚后租住倪瓒故里——无锡东亭长大厦,潜心研究历代绘画。曾任中国工艺美术家协会第五届主席、清华大学美术学院客座教授、中国美学学会理事。现为中国画创作院院长、中国文促会工艺美术专业委员会主任、国家一级美术师,作品先后被中南海、中央政治局会议厅、中央军委、《墨竹图》由北京故宫博物院等重要机构悬挂和收藏。

李佰虎以山水画著称与世,初从五代董源、荆浩入手,后学习和临摹了元代倪瓒、王蒙、吴镇,明代沈周、文徵明,清代大家弘仁、龚贤、石涛诸贤的作品。

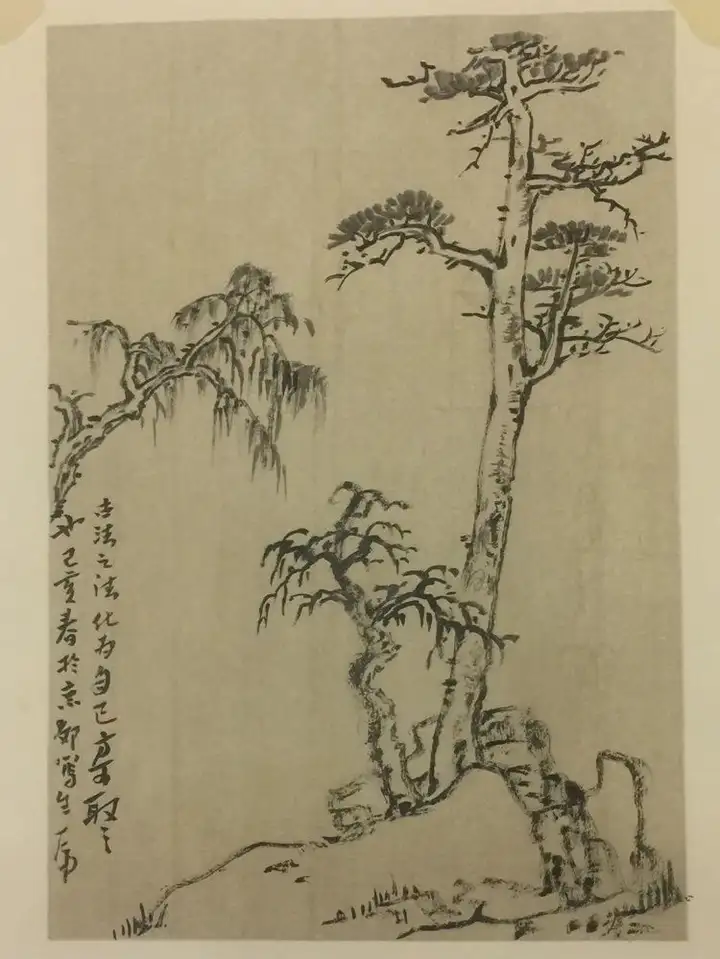

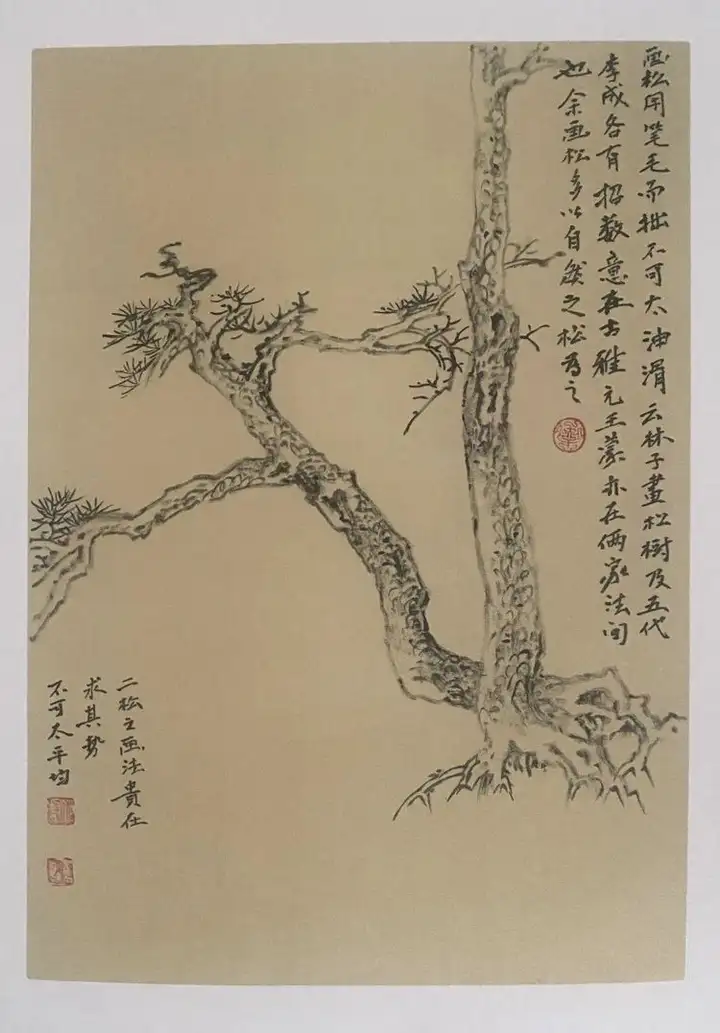

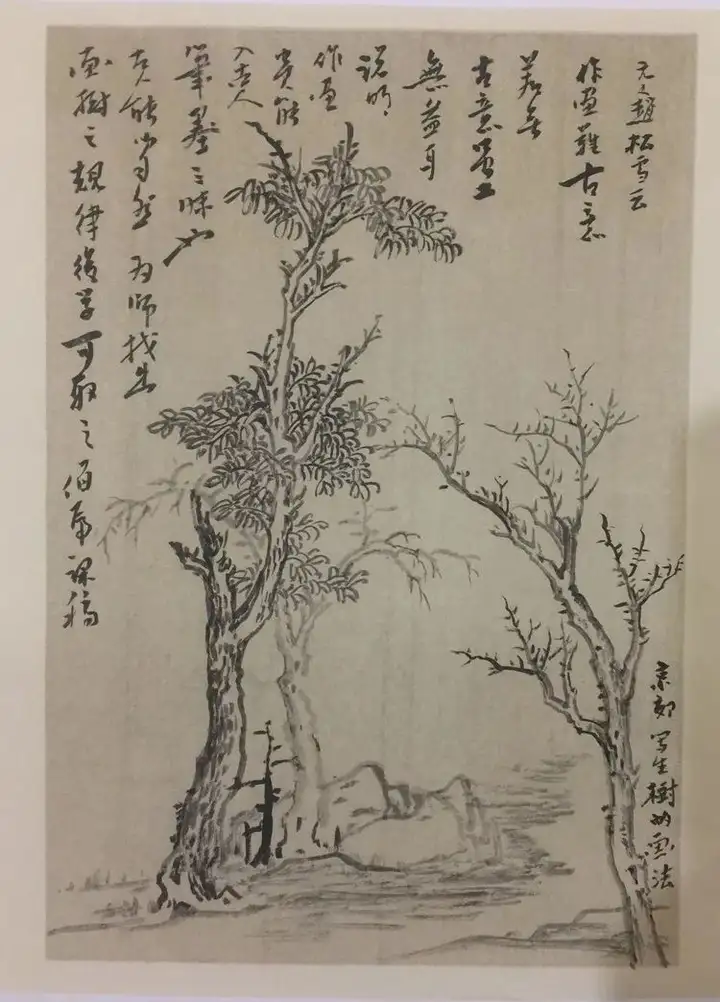

荆浩在中国绘画史上的杰出地位是由两方面来决定的:从艺术美术史看,他是晚唐以前山水画理论的集大成者,又是水墨山水画理论的开创者和奠基人;从艺术创作史看,他是北方山水画派的创始人,与稍晚的董源开创的江南山水画派并峙称雄,将中国的山水画推向成熟之境。上世纪八十年代末到九十年代初李佰虎深居太湖之滨无锡东亭和梅村,开始认真细致地研究古代绘画达十年之久。特别是对荆浩的水墨山水画情有独钟,李佰虎早年临摹荆浩《匡庐图》局部,淡墨构线,以书写的形式,然后以皴法石头层层积染,表现出山石的坚埂与厚重。另一幅临摹五代董源的山水画(图10·5·32)其用笔有所不同,因为董源是南派山水的重要代表人物,山水皴法为披麻皴。

这种皴善于表江南的肥沃土地,与北派的山石结构完全不同,李佰虎借鉴了五代荆浩、董源两大家的笔墨。荆浩的山水之骨,董源的温润朴茂,结合“外师造化、中得心源”的创作方法。将古代山水的图式,转换成的构线框架着墨的表现方法。不难发现李佰虎的用心之处在于师古人之心、学古人之精神,不是一味地追求与摹仿古人的墨迹,而是追求古代圣贤的笔墨精神内涵。由于董源的画风是以“平淡、天真”为上,因此,李佰虎特别喜爱董源的山水画,他在悟心居谈艺录中多次写到关于董源的画法浅义:董源原籍钟陵(今南京,一说江西南昌)。

南唐中主时为北苑副使。约卒于宋初,生年晚于荆浩。其山水立足于江南气候和地理条件下的空间境象,并以江南土质为表现对象,画求“平淡、天真”(米芾《画史》);尤工秋岚远景,多写江南真山,不为峰峭之笔,以长短披麻之皴法,所画山石轮廓模糊中有真情,笔法圆润而柔浑,与披麻皴为主偶而密点即而点皴法;构图平源为主,山顶多作“矾头”,而山下多平沙浅渚;树木阴阳各异。从董源的代表作品《潇湘图》《龙宿郊民》图便可知其画法和造诣之精深。

董源的山水画从时代风格上可以感觉到受荆浩的启发,两家全以水墨为上,并且注重水墨的皴、染和点族,使人观后大有咫尺千里之气概,与荆浩不同的地方是用笔无奇峭山岚之笔。而荆浩的贡献在于将王维的芝麻皴发展为小披麻皴,使得“山水之仪容已备。”而董源则是“将小披麻皴现为伸长”,改为大披麻,山水重加墨点,并三反五染,即以渲淡为主,使之山水“气韵生动”。彰显出水墨山水的神韵与作用。(李佰虎悟心居谈艺随笔)

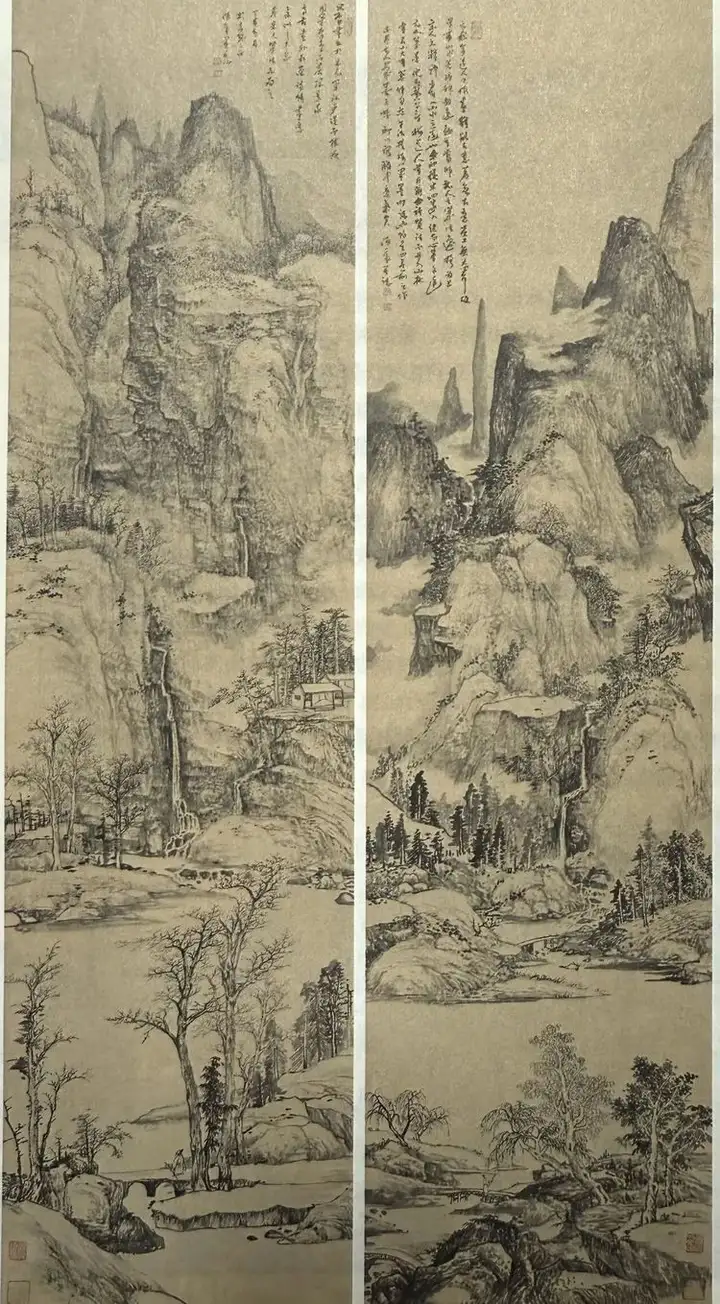

在李佰虎的山水中我们不难发现他的山顶上常常出现许多疏密有致的胡棘点,那么他是学的哪一家的点呢?仔细品味他的点是来源于五代末期的巨然,而巨然的秋山问道图是李佰虎多次临摹的对象,并认真学习和研究实践巨然的点法,“朴厚蓬松”“聚散分明”(李佰虎语)所以李佰虎中年时期的大多时间用在临摹古代绘画,研究古代圣贤的作品上。

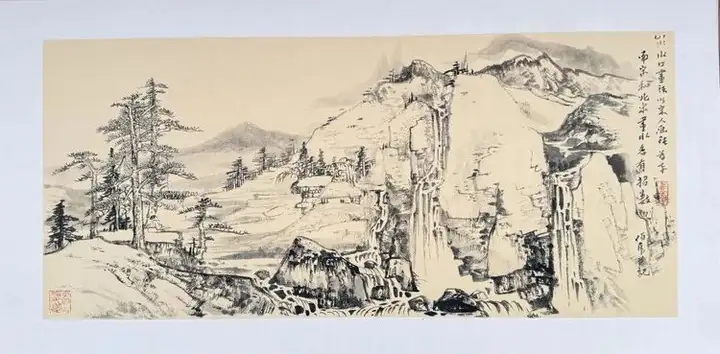

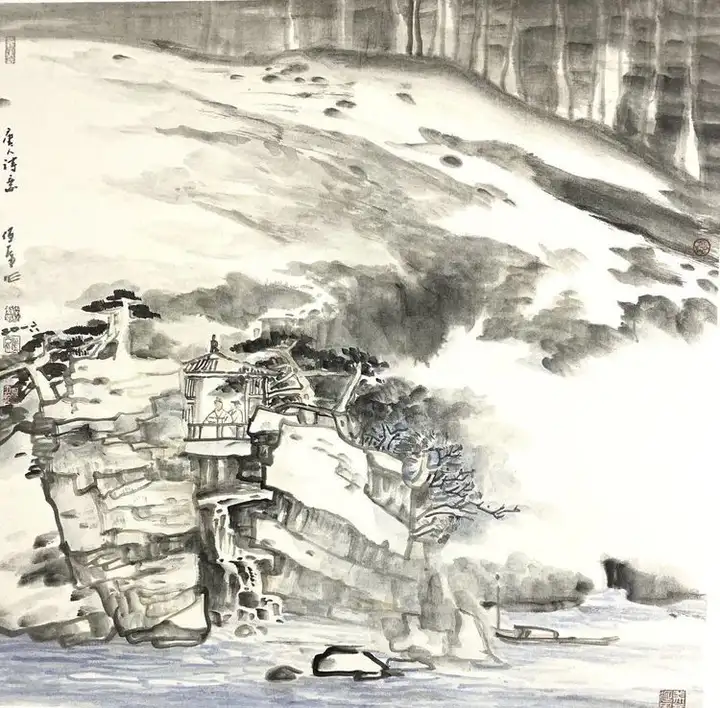

进入二十一世纪以来,李佰虎一手伸向传统,一手面向自然。开始他的山水旅游写生之涯(图10·5·32~图10·5·35),他东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山,除了五岳外他还多次壮游江西庐山、安徽黄山、四川峨眉山、湖北武当山,诸处之游使李佰虎的山水画创作有了明显的变化。

其山水作品无论从形式上和内涵上都在不断的演变。同时李佰虎的山水面貌是在继承荆浩、董源、巨然诸家的基础上感悟生活,取法自然的物象之上。他将北派山水的浑厚、刚劲,融入南派的笔意之中,化为洒脱、柔和。已故著名艺术评论家刘晓纯说:“李佰虎能得荆浩山水之法,笔简意远”。翟墨曾言:“佰虎山水清逸高古,大有云林之气象矣”。他崇尚元代画家倪云林的“山林清舍”,逸笔草草,不求形式;而云林也是师从董源之法,而后思变。

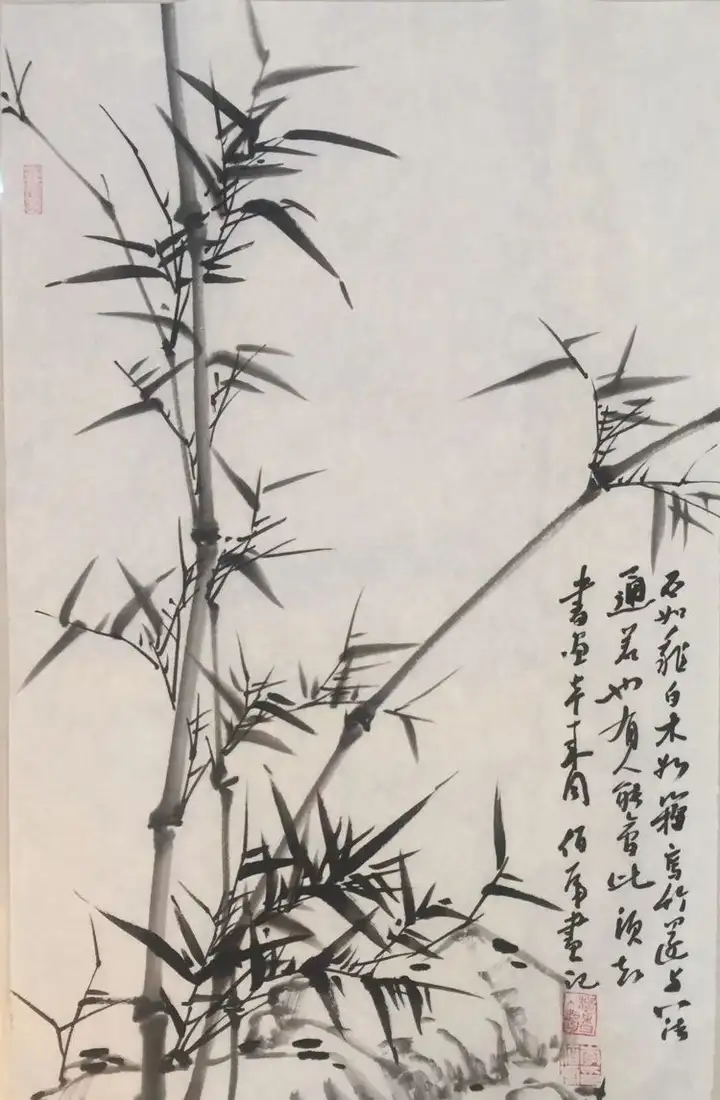

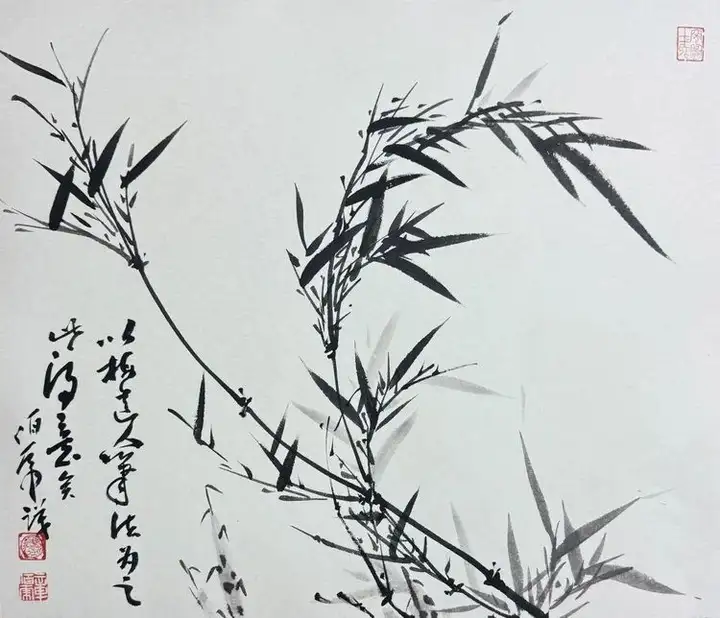

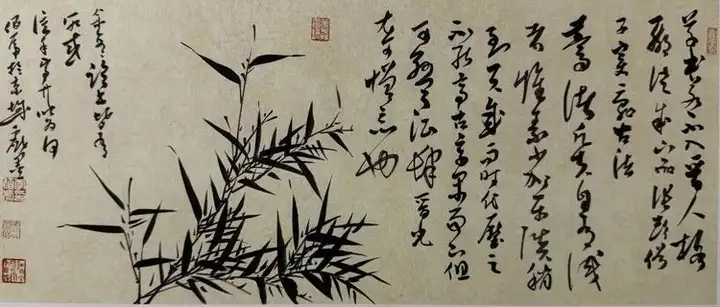

李佰虎山水中的人物点景、竹子意趣是受到倪云林的画法而又有所突破,他的墨竹法直取宋人文与可(文同)的画法。而他的现代水墨、色彩构成是东西方文化的交融(图10·5·38~图10·5·43),可谓“中文西章,中餐西做”(翟评语)。以全景的形式满构图,使整个画面洋溢着现代的笔墨气息和视觉冲击力!

可忘笔墨,而有真景

所谓“可忘笔墨,而有真景”,是讲画家要想表现“真景”,就不成过分的强调“笔墨”的作用,不能被“笔墨”本身所束缚,而要在运用“笔墨”表现“真景”的同时又超越笔墨的局限。所谓“忘”,并不是抛弃的意思,而正超越的意思。因为“笔墨”形式本身总是一种有限的的因素,而“真景”(乃五代荆浩所说的

“气质俱盛”、“物景之源”意义上的“真”)则是一种通向宇宙本体的无限境界。李佰虎作山水以大框架的结构突破了传统绘画的格局,不仅仅停留在“笔墨”的形式层面,而是将对山川的独特感受用笔墨、色彩来表现,重视作品的精神内涵。

他的美学思想和荆浩的这个命题及老庄美学和魏晋玄学关于“言”、“象”、“意”的论述在思想逻辑上是一脉相承的。庄子说:“言者所以在意,得意而忘言”。王弼说:“故言者所以明象,得象而忘言;象者所以存意,得意而不忘象”。“然则,忘象者,乃得意者也,忘言者,乃得象者也”。这都是说,“意”固然需要“言”和“象”来表达和显现,但“言”和“象”毕竟是有限的,因此只有超越“言”和“象”的有限性才能真正把握“意”或者说才能使“意”的无限性完全充分地展示出来。庄子和王弼所说的“言”和“象”相当于荆浩所说的“笔”和“墨”,而“意”则相当于荆浩所说的“真景”应该说,“可忘笔墨,而有真景”的命题是对庄子美学和魏晋玄学‘忘言’、‘忘象’、‘得意’思想的一个十分出色的美学阐释和发挥,从而使李佰虎认识到庄子的美学思想在他的山水画创作上的重要性。(邵大箴评语)

本文来源于中国著名美术史论家邵大箴先生主编的《中国美术史山水卷》。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |